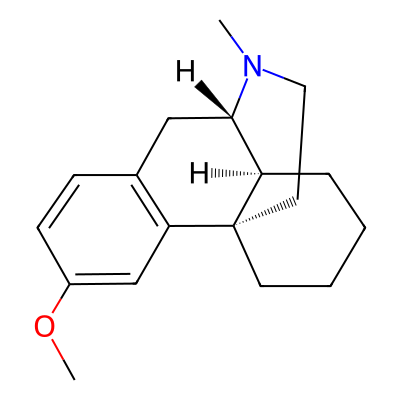

デキストロメトルファン

概要

デキストロメトルファン(DXM)は市販・処方の鎮咳薬(咳止め薬)です。初報は1953年、1958年にFDA承認され、市販の鎮咳薬として流通 。解離作用は、主に NMDA受容体遮断 (メイン変換物はデキストロルファン)と セロトニン再取り込み阻害、σ₁アゴニスト作用などによる 。

主観的効果

DXMの効果は用量依存的に大きく変化し、「プレート」と呼ばれる4段階のフェーズに分けられることがある。低用量では軽度の興奮や多幸感にとどまるが、高用量では解離性意識変容、幻覚、時間の歪みなどが顕著となる。

代表的な効果には以下がある:

- 幻覚・視覚変容(特に閉眼時)

- 解離:身体感覚の麻痺、自己と現実の分離

- 多幸感または不安感(用量や環境により変動)

- 音の変化:音楽の知覚変容、反響感

- 時間感覚の変容(非常に遅く、または速く感じる)

- 言語・思考の混乱、ナンセンスな会話

- 身体運動機能の低下(高用量では歩行困難)

5つのプラトーについて

DXMの作用は摂取量に応じて段階的に変化し、「プラトー(Plateau)」と呼ばれる4つのフェーズに分類される。各プラトーは体重1kgあたりの摂取量(mg/kg)を基準とし、異なる精神作用や身体的影響が見られる。

主な作用

- 第1プラトー1.5〜2.5軽度の多幸感、感覚の鋭敏化、音楽の知覚変容、軽い酩酊感

- 第2プラトー2.5〜7.5解離の兆候、視覚変容、時間感覚の変化、運動協調性の低下

- 第3プラトー7.5〜15強い解離、夢のような意識状態、幻覚、自己感覚の喪失

- 第4プラトー15〜20以上完全な解離、現実喪失、体外離脱感、深刻な混乱や錯乱

プラトーが上がるにつれて精神的・身体的な負荷やリスクも増大する。

第3〜4プラトーでは強い幻覚や事故・自傷のリスクが高まり、単独での使用や危険な環境での使用は特に危険とされる。

体重・代謝・他の薬物との併用により、個人差が大きいためmg/kg換算を用いた調整が推奨される。

プラトー・シグマ(Plateau Sigma)

「プラトー・シグマ」とは、従来の4つのプラトーとは異なる状態を指し、高用量のDXM摂取後に発現する異質な精神状態として一部の使用者・研究者の間で報告されている概念である。

特徴

- 強迫的・ループ的な思考パターン(同じことを繰り返し考える、抜け出せない感覚)

- 異常な被害妄想や誤信念(パラノイア、存在しない人物・意図への信念)

- 現実と幻想の著しい混同

- 不安感の高まりや興奮状態

- 思考と言語の破綻(ナンセンス・ループトーク)

- 強い解離にもかかわらず、異常なほど活発な知覚

備考

プラトー・シグマは明確な用量閾値ではなく、極端に高用量のDXM使用(20mg/kg以上)や長時間にわたる連続使用で出現することが多いとされる。

一部の使用者は、抗コリン性譫妄との類似性を指摘しており、ジフェンヒドラミンなど他の抗コリン薬との併用で発現しやすくなる可能性も示唆されている。

医学的・薬理学的には未定義の領域であり、あくまでユーザー報告に基づく非公式な分類である点に注意が必要。

依存と乱用の可能性

DXMは身体依存性は低いとされているが、心理的依存や耐性形成の報告があり、以下の理由から乱用が問題視されている。

- 咳止め薬として簡単に入手可能(特にシロップやカプセル型)

- 他の成分(アセトアミノフェン、グアイフェネシン、ジフェンヒドラミンなど)との併用による肝毒性リスク

- 高用量摂取による深刻な精神的副作用や事故

過剰摂取

DXMの過剰摂取では急性の中枢神経刺激作用または抑制作用が生じ、以下の症状を引き起こす可能性がある:

- 中枢神経症状:錯乱、妄想、幻視、けいれん、昏睡

- 身体症状:吐き気、嘔吐、頻脈、発汗、運動失調

- 致命的リスク:他成分との併用や高齢者・小児における過剰摂取

重度の過剰摂取時は、病院での対症療法・活性炭投与・循環管理が行われる。

危険な相互作用

DXMは以下の薬物と併用することで、重篤な副作用を引き起こす可能性がある:

- MAO阻害薬(例:セレギリン):セロトニン症候群のリスクが極めて高く、禁忌とされる

- SSRI・SNRI系抗うつ薬:セロトニン過剰による痙攣・高熱・意識障害のリスク

- アルコール:相乗的に中枢神経を抑制し、呼吸抑制や昏睡を引き起こす可能性

- 抗ヒスタミン薬(例:ジフェンヒドラミン):幻覚・解離・せん妄の増強

特に乱用時の併用は非常に危険であり、救急搬送の事例もある。